※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

サッカー観戦初心者の方のこんなお悩みを解決します。

サッカーの試合を見ていると、ゴールキックは頻繁に目にするプレーです。

ただ、ゴールキックはサラッと行われることが多いので、あまり詳しいルールを知らないという方は多いのではないでしょうか。

そこで、今回はゴールキックの細かいルールについてお伝えしていきます。

これを読めばゴールキックについて詳しくなること間違いなしです。

サッカーのゴールキックの基本ルール

ゴールキックの細かいルールをお伝えする前にまずは基本ルールをご紹介します。

基本は知っているという方は読み飛ばしても大丈夫です。

ゴールキックとは

ゴールキックとはボールがピッチ外に出たときの試合再開方法の一つです。

ゴール付近からボールを蹴って試合を再開させるプレーになりますね。

ゴールキックとなるのは以下の2パターンです。

- 相手チームの選手が最後に触ったボールが、自分のチーム側のゴールラインからピッチの外に出たとき

- 自分のチームの選手が最後に触ったボールが、相手チーム側のゴールラインからピッチの外に出たとき

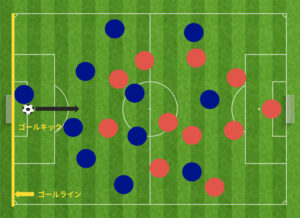

ゴールキックとなるパターン①

ゴールキックとなるパターンの1つ目は「相手チームの選手が最後に触ったボールが、自分のチーム側のゴールラインからピッチの外に出たとき」です。

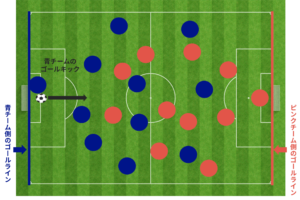

下の図であなたは青チームだとします。

今、相手チーム(ピンクチーム)の選手が最後に触ったボールが自分側(青チーム側)のゴールラインからピッチの外に出ました。

この場合は自分チーム(青チーム)のゴールキックで試合が再開となります。

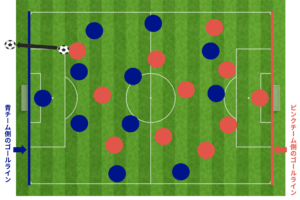

ゴールキックとなるパターン②

ゴールキックとなるパターンの2つ目は「自分のチームの選手が最後に触ったボールが、相手チーム側のゴールラインからピッチの外に出たとき」です。

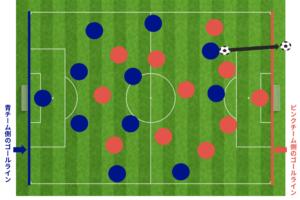

下の図であなたは青チームの選手だとします。

今、自分のチーム(青チーム)の選手が最後に触ったボールが相手側(ピンクチーム側)のゴールラインからピッチの外に出ました。

この場合は相手チーム(ピンクチーム)のゴールキックで試合が再開となります。

ゴールキックかコーナーキックかの判断方法

サッカーではゴールラインからボールがでたときには「ゴールキック」と「コーナーキック」の2種類の試合再開方法があります。

ゴールラインからボールが外に出たときは以下の2つのポイントに着目してみてください。

- どちらのチーム側のゴールラインからボールが外に出たのか

- ボールが外にでる前にどちらのチームの選手が最後にボールに触ったか

この2つのポイントが異なるチームだったらゴールキックでの再開となります。

例えば青チーム側のゴールラインからボールが外にでた際に、最後にボールに触ったのはピンクチームだった場合は以下のようなります。

- どちらのチーム側のゴールラインからボールが外に出たのか⇒青チーム側

- ボールが外にでる前にどちらのチームの選手が最後にボールに触ったか⇒ピンクチーム

2つのポイントが異なるチームなのでゴールキックでの再開となりますね。

2つのポイントのチームが同じだった場合はコーナーキックでの試合再開となります。

例えば青チーム側のゴールラインからボールが外にでた際に、最後にボールに触ったのは青チームだった場合は以下のようなります。

- どちらのチーム側のゴールラインからボールが外に出たのか⇒青チーム側

- ボールが外にでる前にどちらのチームの選手が最後にボールに触ったか⇒青チーム

2つのポイントが同じチームなのでコーナーキックでの再開となりますね。

コーナーキックについては「サッカーのコーナーキックのルールを詳しく解説!【8つの細かいルール】」で詳しくお伝えしています。

どちらのチームのゴールキックかの判断方法

どちらのチームのゴールキックとなるかの判断は簡単で、最後にボールに触っていないチームのゴールキックとなります。

例えばピンクチームの選手が最後に触ったボールが、青チーム側のゴールラインからピッチの外に出たときには青チームのゴールキックとなるといった感じですね。

サッカーのゴールキックの細かいルール7つ

ここからはゴールキックの細かいルールを7つお伝えしています。

①:ゴールキックの時間は決まっていない

ゴールキックは明確に何秒以内に行わなければならないという決まりはありません。

ただ、あまりにも時間をかけすぎていると審判が判断した場合には遅延行為とみなされて、イエローカードが提示されます。

➁:蹴る人は誰でもOK

ゴールキックという名前からして、ゴールキーパーが蹴らなくてはならないと思っている方は多いと思いますが、試合に出ている選手ならだれでも蹴ることができます。

多くのチームはゴールキーパーの選手が蹴っていますが、あまりキックがうまくないゴールキーパーの場合はほかの選手が蹴ることもあります。

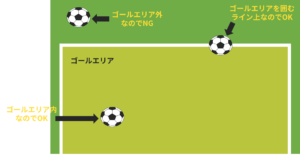

③:ゴールエリア内から蹴らなくてはならない

ゴールキックはゴールエリア内かゴールエリアを囲むライン上から行わなくてはなりません。

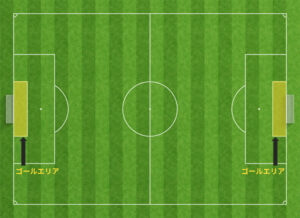

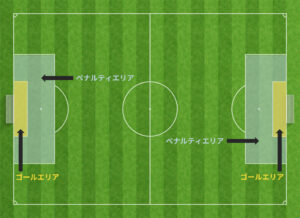

ゴールエリアとはゴール付近にある2つの長方形の内側のライン内のエリアです。

下の図の黄色く囲われているエリアですね。

このエリア内やエリアを囲むライン上にボールをセットして、ゴールキックを蹴ることになります。

ちなみに外側の長方形のエリア内はペナルティーエリアと呼びます。

ゴールエリアはペナルティーエリア内にあるといった感じですね。

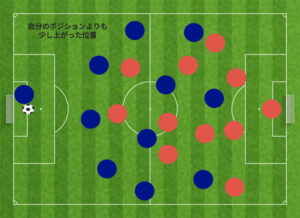

④:ゴールキックを行う側の選手はどこにいてもいい

ゴールキックを行う側のチームでキッカー以外の選手は基本的にどこにいても問題ありません。

以前はゴールキックの際にはペナルティーエリア内に入ってはいけないというルールがありましたが、今は廃止されたのでペナルティーエリア内にいても大丈夫です。

実際に多いのは選手達が自分のポジションよりも少し相手側のコートに上がった位置に移動するケースが多いですね。

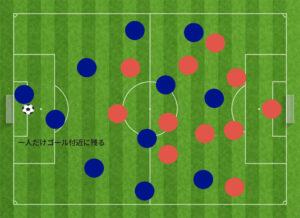

またはキッカーが近くにいる味方に向かってゴールキックを蹴るために味方選手が1人ゴール付近に残るという場面もよくみられます。

ここら辺はチームや戦術によって様々です。

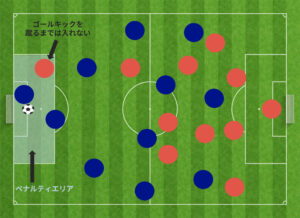

⑤:相手選手がペナルティエリア内に入ることは禁止されている

ゴールキックを行わない側のチームの選手はゴールキックが行われるまでは相手側のペナルティエリア内に入ってはいけません。

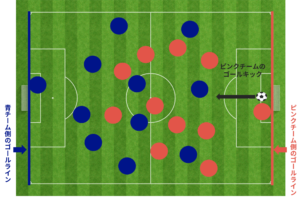

下の図のように青チームのコーナーキックの際に、相手チームであるピンクチームの選手は青チーム側のペナルティーエリア内に入れませんね。

それ以外だったら基本的にはどこにいても問題ありませんが、実際にはゴールキックを行う側の選手のマークにつくことが多いですね。

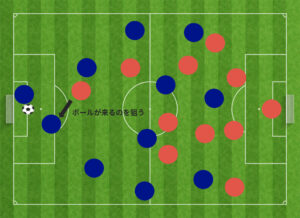

下の図のように近くにいる選手に向かってゴールキックを蹴りそうな場合に、そのボールを狙うという場面もよくみられます。

⑥:ボールを静止させてから蹴らなくてはならない

ゴールキックの際にキッカーはボールをしっかりと静止させてから蹴らなくてはなりません。

また、キッカーは一度ボールを蹴ったら誰かほかの選手が触るまではボールに触ることができません。

なのでゴールキックからキッカーがドリブルしてスタートするといったプレーは禁止されていますね。

ゴールキックはボールを静止させてからならば、どこにどのようなボールを蹴っても大丈夫です。

多いのは以下の2つのパターンですね。

- 近くにいる味方に向かって蹴る

- 遠くの味方に向かってロングボールを蹴る

近くにいる味方に向かって蹴るパターン

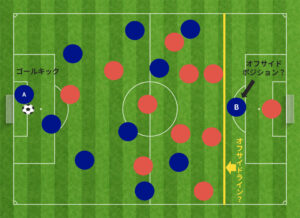

下の図のように近くの味方に向かって蹴るパターンは確実に味方にパスをつなぐことができます。

パスをつないでリズムを作り、攻めていきたいという場合にはこちらのパターンをとることが多いですね。

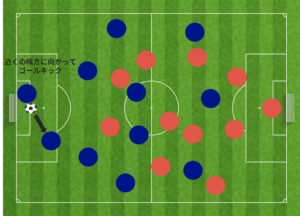

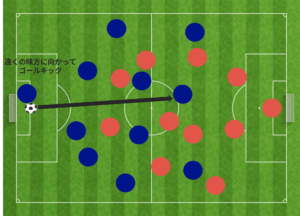

遠くの味方に向かってロングボールを蹴るパターン

下の図のように遠くの味方に向かって蹴るパターンは一気にボールを前の方に運ぶことができます。

ただ、ロングボールなので精度がいまいちになったり、相手選手と競り合いになったりしてボールを相手にとられるケースも多くなります。

ボールをキープできるフィジカルが強い選手がいるチームはこちらのパターンをよく使いますね。

フィジカルが強い選手をターゲットにして、その選手を狙って蹴ってボールを収めてもらうという感じです。

ゴールキックでゴールを狙うのもOK

また、あまりないですがゴールキックでゴールを狙うこともルール上は許されています。

ゴールキックとして蹴って、相手ゴールに入ったら得点が認められますね。

⑦:ゴールキックはオフサイドにならない

ゴールキックはオフサイドの対象にはなりません。

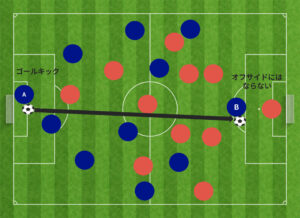

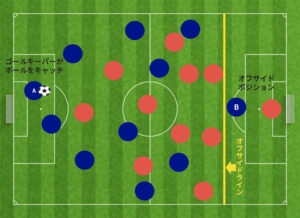

下の図でBはオフサイドポジションにいますが、ゴールキックから直接ボールを受けたときにはオフサイドにはなりませんね。

Aがゴールキックを蹴って直接Bが触ってもオフサイドにはなりません。

ゴールキックを蹴った後にほかの選手が触った場合

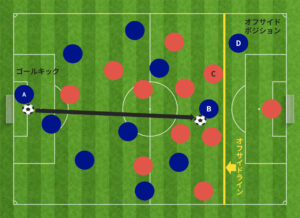

ゴールキックから直接ボールを受けた場合はオフサイドになりませんが、ゴールキックで蹴った後にほかの選手が触った場合にはオフサイドが適用されます。

例えば下の図のようにBがゴールキックを触ったときにはCを基準にオフサイドラインがひかれます。

するとDはオフサイドポジションにいることになるので、Bからボールをもらうとオフサイドの判定になりますね。

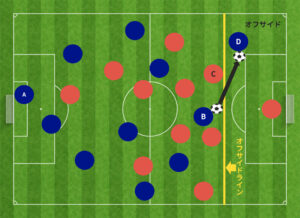

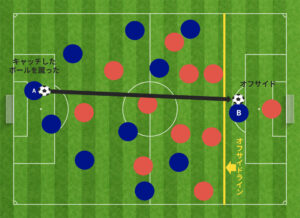

ゴールキーパーがキャッチしたボールを蹴った場合

下の図では試合の流れの中でゴールキーパーのAがボールをキャッチしました。

その後、ゴールキーパーのAがオフサイドポジションにいるBにパスをした際にはオフサイドの判定になります。

この場合はゴールキーパーがボールを蹴っていますが、ピッチからボールが出たわけではないのでゴールキックではありません。

一度キャッチしたものの、ゴールキックではなくて普通のパスと同じように扱われます。

そのため、普通にオフサイドのルールが適用されることになりますね。

オフサイドについては「サッカーのオフサイドのルールを詳しく解説!【意外と簡単です】」で詳しくお伝えしています。

サッカーのルールを効率よく学ぶ方法

サッカーのルールを学ぶには実際に試合を見るのが一番

サッカーにはゴールキックのように細かいルールが色々あるので、一気にすべてを学ぶのは大変です。

なので、実際に試合を見て、わからなかったところを調べて学んでいくのがおすすめですね。

この学び方ならサッカーの試合を楽しみながら、効率よくルールを覚えていくことができます。

例えば勉強のようにサッカーのルールを全部覚えてから試合を見ようとすると、途中で挫折しがちなのでおすすめしません。

正直、サッカーは基本的なルールさえ知っていれば十分に楽しめます。

なので、まずはサッカーの試合を楽しんで、細かいルールは遭遇したときに学べばOKです。

サッカーの試合を見る方法は「【サッカー観戦を趣味にしよう!】サッカーを楽しむための簡単3ステップ」で詳しくお伝えしているので、参考にしてみてください。

サッカーの試合は大画面で見た方がわかりやすい!

今、スマホなど小さい画面でサッカーを見ている方はボールを見失ったり、選手が小さくて誰が誰だかわかりづらかったりしませんか?

そんな方におすすめなのが「プロジェクターを利用して試合を見る」ことです。

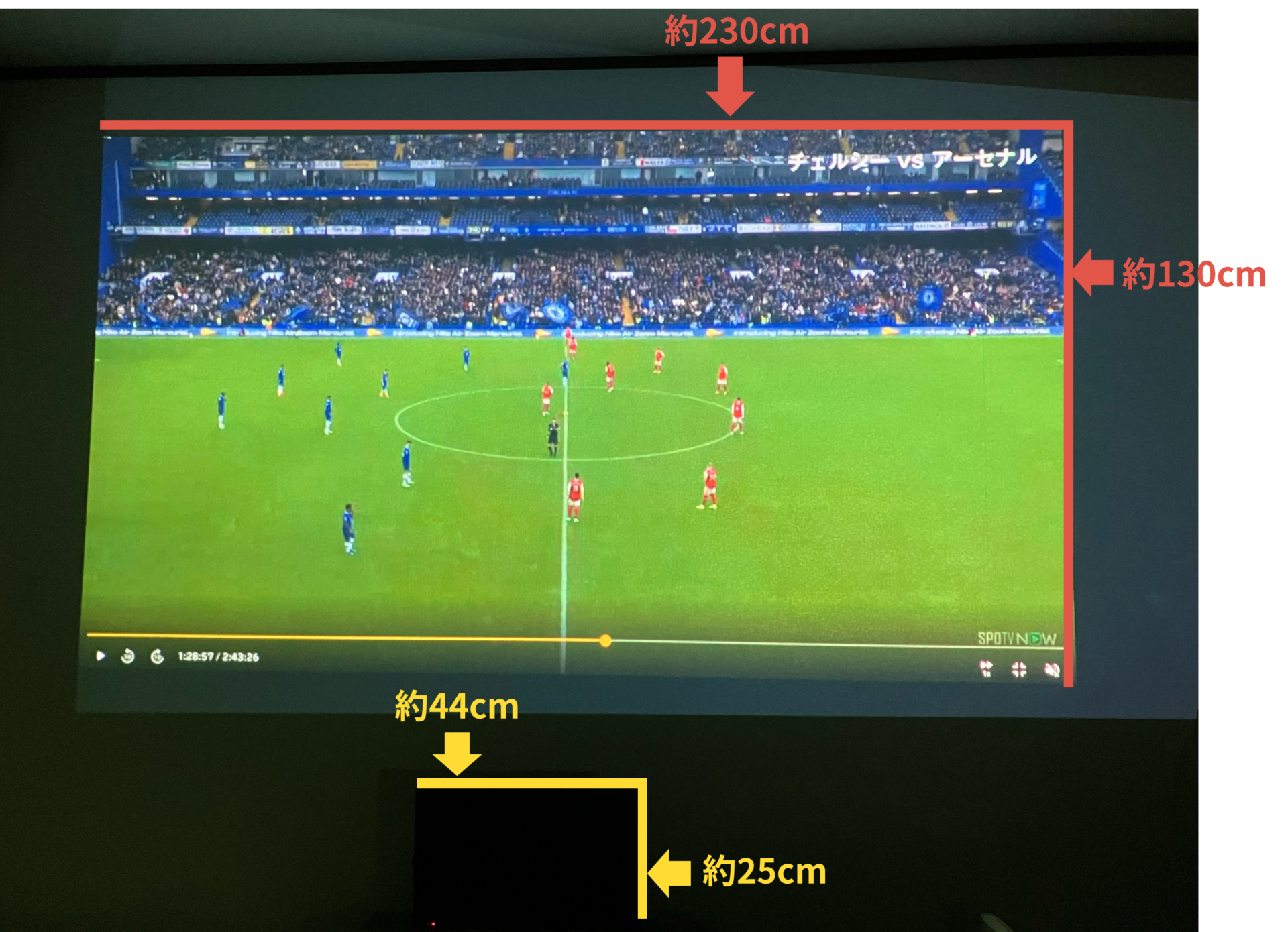

プロジェクターを利用すれば、下の画像のように大画面でサッカーを見ることができるようになります。

私はプロジェクターを使って「約130cm(縦)×約230cm(横)」の大きさでサッカー観戦を楽しんでいます。

プロジェクターの映像の下にあるのが20インチ(約25cm×約44cm)のテレビですが、比較するとプロジェクターの画面の大きさがよくわかると思います。

試合がよりわかりやすくなるので、サッカー観戦初心者の方にこそおすすめですね。

また、プロジェクターを使った映像はスポーツバーで見るのと同じかそれ以上の大きさなので、迫力満点です。

スポーツバーだと混んでいて見づらいことが多いですが、プロジェクターさえあれば大画面の試合映像を家で独占することができるようになります。

まるでスポーツバーを貸し切りしたかのような贅沢な気分を味わうことができますね。

プロジェクターはそれぞれの機種ごとにメリット、デメリットがありますが、私が一番おすすめするのは「Anker Nebula Capsule II」です。

おすすめする理由やほかのプロジェクターについては「サッカー観戦におすすめのプロジェクター5選【小さい画面から卒業しよう】」で詳しくお伝えしています。

もちろんプロジェクターを使えばサッカーだけではなく、映画、音楽のライブ映像、ゲームなども大画面で楽しめるようになります。

ぜひプロジェクターを手に入れて、大画面の映像を楽しみましょう!

まとめ:サッカーのゴールキックのルールを覚えて試合を楽しもう!

今回はゴールキックの細かいルールについてお伝えしました。

ゴールキックの細かいルールをまとめると以下となります。

- ゴールキックの時間は決まっていない

- 蹴る人は誰でもOK

- ゴールエリア内から蹴らなくてはならない

- ゴールキックを行う側の選手はどこにいてもいい

- 相手選手がペナルティエリア内に入ることは禁止されている

- ボールを静止させてから蹴らなくてはならない

- ゴールキックはオフサイドにならない

サッカーはすべてのルールを覚えなくても大丈夫ですが、細かいルールまで知っていると、より試合が楽しくなります。

ほかのサッカーのルールはこちらにまとめているので、あわせて読んでみてください。